70. Jahresversammlung VAKW in Spiez

6. / 7. Juni 2015

Auch dieses Jahr durften sich die rund 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ein interessantes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen. Bei schönem Frühsommerwetter fand zum Auftakt der Jahresvesammlung der Besuch des Tropenhauses in Frutigen auf dem Programm. Dieses befindet sich etwas ausserhalb des Dorfkerns an der Engstligen, einem Nebenfluss der Kander.

Punkt 13 Uhr begann die Führung durch die weitläufige und sich stets im Ausbau befindende Anlage mit einer Einführung über Nachhaltigkeit und das Energiekonzept. Doch zuerst ein Rückblick auf die Entstehungsgeschichte des Tropenhaus Frutigen.

Durch die Kalkschichten des Doldenhorns dringt das Schmelz- und Regenwasser in die Tiefe und wird durch den Gesteinsdruck (pro 100 Höhenmeter Berg über dem Wasser plus 1° C) erwärmt. Bei Frutigen auf der Nordseite des Lötschberg-Basistunnels treten etwa 100 Liter Wasser pro Sekunde bei einer Temperatur von 18° bis 19° und einem Gebirgsdruck von 45 Bar aus. Das Wasser direkt in die Kander zu leiten, würde den Fischbestand gefährden.

Der Ingenieur Peter Hufschmied fand die bestechend einfache Lösung, den Wärmeüberschuss für die Zucht von wärmeliebenden Fischen und Pflanzen zu verwenden. Damit konnte eine teure und energieintensive Abkühlung des Tunnelwassers vermieden werden und gleichzeitig eine sinnvolle und nachhaltige Nutzung der überschüssigen Energie sichergestellt werden.

Aus dieser Idee entstand das Tropenhaus Frutigen. Die Kombination von tropischem Ambiente, Aquakultur und alpiner Umgebung ist weltweit einzigartig. Nach rund 18-monatiger Bauzeit und Baukosten von ca. CHF 30 Mio wurde das Tropenhaus am 21. November 2009 eröffnet.

Erneuerbare Energien - eine Investition in die Zukunft

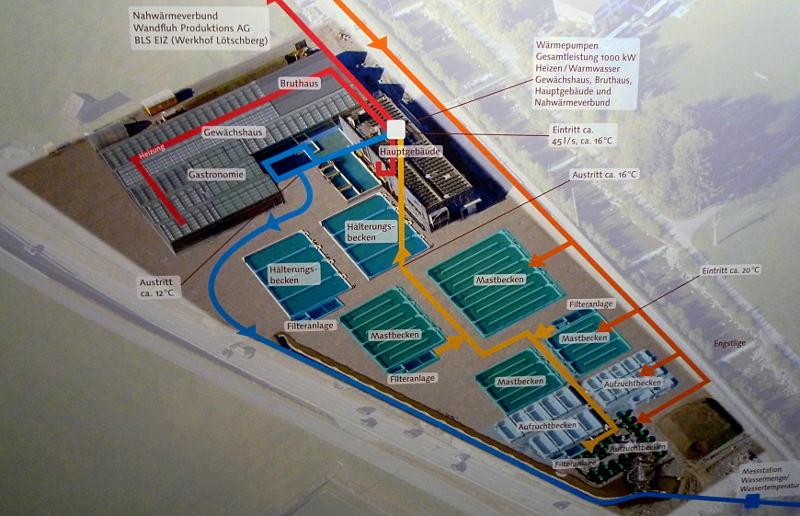

Das Energiekonzept des Tropenhauses basiert auf den Säulen Geothermie, Elektrizität, Wärmepumpe, Photovoltaik und einer Biogasanlage.

Geothermie: Das warme Bergquellwasser aus dem Lötschberg Basis-Tunnel gelangt nach der ersten Qualitätskontrolle als Erstes in die Fischbecken. Das Wasser verlässt die Becken mit einer Temperatur von noch ca. 14° - 15° C. Anschliessend gelangt es in die beiden Wärmepumpen mit einer Leistung von je 500KW. Im geschlossenen Kältemittelkreislauf fliesst das Kältemittel R-134a, das bei tiefen Temperaturen verdampft. Beim Verdampfen entzieht das Kältemittel dem Wasser ca. 4° C. Das Wasser mit einer Temperatur von ca. 10° C kann nun problemlos in die Kander oder Engstlige eingeleitet werden. Die beiden Wärmepumpen liefern ca. 50° C heisses Wasser. Dieses dient beispielsweise für die Heizung des Gewächshauses.

Elektrizität: Im Eingangsbereich erlebt der Besucher auf anschauliche Weise die Stromerzeugung eines Kleinwasserkraftwerks. Das Trinkwasserkraftwerk nutzt den Überschuss vom Trinkwasserreservoir Frutigen, turbiniert es in einer Peltonturbine, die an einen Generator gekoppelt ist. Der erzeugte Strom dient dem Eigenverbrauch; dies entspicht dem Strombedarf von ca. 30 Haushalten. Das turbinierte Trinkwasser wird nachher zur Kühlung des Gastrobetriebes, zur Hälterung der Fische und zur Bewässerung des Tropengartens verwendet.

Photovoltaik: Auf dem Dach des Hauptgebäudes ist eine Photovoltaikanlage, bestehend aus 190 Panels installiert. Der Gleichstrom wird mit 6 Wechselrichtern in Wechselstrom umgewandelt. Dieses Sonnenkraftwerk liefert pro Jahr im Durchschnitt 140 MWh. Der produzierte Strom entspricht dem Bedarf von etwa 10 Haushalten.

Biogasanlage: Zwischen 2010 und 2012 wurde die Biogasanlage "EcoGas-Frutigen" realisiert. Start der Anlage war am 26. Juni 2012. Verarbeitet wird der Frischschlamm der ARA Frutigen, Fischschlamm vom Tropenhaus und Gastroabfälle. Das produzierte Biogas erbringt in einem Blockheizkraftwerk eine thermische Leistung von 92 kW und eine elektrische Leistung von 64 kW. Der erzeugte Strom wird ins Stromnetz eingespeist und versorgt ca. 50 Haushalte mit Energie. Die Wärme wird einerseits zur Deckung des Eigenbedarfs der Biogasanlage und anderseits zu Heizzwecken im ARA Gebäude in Frutigen verwendet.

Der Rundgang führt durch die Ausstellung zum Lötschberg-Basistunnel mit einer Darstellung der geologischen Gesteinsschichten und mit einer Übersicht in die Geologie, Geothermie und erneuerbare Energien. Im Weitern zu sehen sind selbsterklärende Ausführungen anhand von Schautafeln zur nachhaltigen Fischzucht und Ernährung.

Störzucht und Zucht-Technik

Das Tropenhaus Frutigen gilt als Pionier auf dem Gebiet der Fischzucht in landbasierten Aquakulturen. Im Jahr 2005 kamen die ersten Störe in die Pilot- und Forschungsanlage für Fischzucht. In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin der Uni Bern konnte nachgewiesen werden, dass der sibirische Stör im warmen Lötschbergwasser gedeihen kann, und die Haltungsbedingungen konnten weiter optimiert werden. Im Zentrum der Anlage befindet sich die aus mehreren Becken bestehende Kreislaufanlage für die Zucht der sibirischen Störe. Die jungen Fische kommen als sogenannte Fingerlinge im Alter von bis zu zwei Wochen aus Europa, beispielsweise aus Frankreich oder Ungarn. Der Stör als grösster Süsswasserfisch hat seine Heimat im Baikalsee. Er kann bis zu 2 Meter lang und bis 100 Jahre alt werden. Weltweit sind 27 Störarten bekannt. Die meisten Arten verbringen ihre Jugendjahre im Süsswasser und wechseln später wegen der besseren Nahrungsvorkommen in die Meere. Das bekannteste Verbreitungsgebiet ist das Kaspische Meer, der grösste Salzsee der Erde. Der Stör wird mit 6 bis 7 Jahren geschlechtsreif, er laicht aber nur alle 2 bis 5 Jahre. Der Fischbestand beläuft sich zurzeit auf rund 80'000 Störe. Die Besatzdichte liegt bei den Stören im Vergleich zu Forellen, deren Wert bei 100 kg/m3 liegt, tiefer. Einen offiziellen Richtwert zur Besatzdichte gibt es in der Schweiz noch nicht.

Im Tropenhaus Frutigen erreichen die männlichen Störe ihre Schlachtreife bei einer Länge von 50 - 80 cm, die weiblichen Tiere bei einer Länge von 100 - 120 cm. Dies ermöglicht zurzeit eine Jahresproduktion von 20 Tonnen des grätefreien Stör-Fleisches.

Mit der Kaviarproduktion eröffnet das Tropenhaus ein neues Kapitel in der Geschichte der Luxus-Delikatessen in der Schweiz. Tierfreundliche Methoden für die Bestimmung der optimalen Kaviar-Reife wurden entwickelt. Für die Qualität des Kaviars ist die Art der Gewinnung und Verarbeitung entscheidend. Pro Kilogramm Fisch können etwa 100 Gramm Kaviar gewonnen werden. Die Eier, oder Rogen, der weiblichen Tiere werden vom Gonadengewebe gereinigt, anschliessend gesalzen und kommen als Kaviar in den Handel. 2014 konnten 630 kg Kaviar gewonnen werden.

Während der Aufzucht müssen die Störe regelmässig sortiert und vermessen werden, damit sie die optimale Menge an Futter erhalten, was für den Ertrag und die Qualität der Fleisch- und Kaviarproduktion wichtig ist. Am ifms Institut für Mechatronische Systeme wurde ein Sortiergerät entwickelt, welches die Grösse der Fische erfassen kann. Dank einer automatischen Sortierung schwimmen Störe gleicher Grösse in einem Becken. Dazu werden die Konturen einzelner Fische mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung und einer Kamera aufgezeichnet. Mittels Bildverarbeitung lässt sich die Masse des Störs errechnen. Dies ermöglicht eine Schätzung der Biomasse mit einer Genauigkeit von bis zu 95%. Damit kann abgeschätzt werden, wieviel Kilogramm Fisch in einem Becken umherschwimmen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die individuelle Identifikation der Fische zum Verfolgen des Wachstums. Dazu dienen das Muster auf der Stirn des Fisches, sowie das weisse Knorpelnetz auf der Nase als geeignete Merkmale. Mittels hochauflösender Kamera und entsprechend heller Beleuchtung lassen sich diese Muster auch unter Wasser aufzeichnen und können zur Identifikation der Fische herangezogen werden. Die Technik macht es also möglich festzustellen, ob nun wirklich Rosie oder Max an der Linse vorbeigeschwommen sind.

Da für den Rest des Rundgangs nur noch wenig Zeit zur Verfügung stand, gestaltete sich der Abschluss der Führung dem Aquarium entlang und durch die Gewächshäuser mit den tropischen Pflanzen - von den Bananenstauden, Papaya- und Avocadobäumen bis zu den Ananas- und Kumquatpflanzen - als eine Art "Treibjagd" dem Ausgang entgegen. Pünktlich trafen aber alle wieder wohlbehalten am Bahnhof Frutigen ein, von wo der 14.30 h Zug die VAKWler nach Spiez brachte.

Zimmerbezug im Ausbildungszentrum der Schweizer Fleischwirtschaft ABZ und anschliessend im Seminarraum des ABZ das

Referat von Dr. Andreas Bucher, Labor Spiez, Chef Strategie und Kommunikation

Das Labor Spiez ist das eidgenössische Institut für ABC-Schutz. Es erarbeitet dazu das Grundlagenwissen und erbringt Dienstleistungen für internationale Organisationen, für die Behörden und die Bevölkerung in den Bereichen Rüstungskontrolle, Schutzmassnahmen und Ereignisbewältigung.

Geschichte: Vom Gaslabor Wimmis zum ABC-Labor

Das AC-Laboratorium Spiez ist aus dem ehemaligen Gaslaboratorium Wimmis hervorgegangen. Das Gaslaboratorium Wimmis entstand in den zwanziger Jahren als Antwort der Schweiz auf den Einsatz von chemischen Kampfstoffen im Ersten Weltkrieg. Waren die Aktivitäten bis zum Ende des Kalten Krieges hauptsächlich auf Schutz und Wehr im eigenen Land ausgerichtet, tragen heute vielfältige internationale Tätigkeiten zur Erhöhung der Sicherheit im ABC-Bereich bei.

Das AC-Laboratorium Spiez gehört zur Gruppe Rüstung des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Es besteht aus vier Fachbereiche Physik, Biologie, Chemie und ABC-Schutz. Diese setzen sich mit den Wirkungen von atomaren, biologischen und chemischen Waffen und mit dem Schutz vor ABC-Waffen auseinander.

Organische Chemie

Das Hochtox-Labor ermöglicht die Herstellung hochgiftige Chemikalien, die Durchführung von Synthesen toxischer Verbindungen in Gramm-Mengen. Wichtig sind neben Studium auch das Handling derartiger Produkte. Darin eingeschlossen sind Synthesen und Analysen von hochgiftigen, chemischen Kampfstoffen und weiterer Verbindungen, welche mit dem Chemiewaffen-Übereinkommen (CWÜ, ratifiziert von 190 VertragsstaatenFn 1), in Beziehung stehen. Die Herstellung von Vorstufen, Folge- und Nebenprodukten gehören ebenso dazu, wie die Synthese von Gegengiften, oder von Reagenzien für den Nachweis und die Simulation von Kampfstoffen.

Fussnote: Das CWÜ ist am 29. April 1997 in Kraft getreten. Von der Schweiz ist es am 14. Januar 1993 unterzeichnet und am 10. März 1995 ratifiziert worden. Die Einhaltung der CWÜ-Bestimmungen wird auf internationaler Ebene durch die "Organisation für das Verbot chemischer Waffen" (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) überwacht.

Nachweis toxischer Chemikalien

Hochtoxische Chemikalien, insbesondere chemische Kampfstoffe, sind so giftig, dass sie Personen schädigen, bevor sie mit dem Geruchssinn wahrgenommen werden können. Der rechtzeitige Nachweis solcher Chemikalien mit Geräten mit enzymatischen, chemischen oder physikalischen Messmethoden ermöglicht es, Vergiftungen zu vermeiden. Mit Umweltproben aus Syrien und durch die anschliessende Aufbereitung und Analyse konnte der Nachweis von vom Vorhandensein und Einsatz chemischer Kampfmittel erbracht werden. Die Schlussfolgerungen aus dem nichtveröffentlichten Schlussbericht ebneten den Weg zur umfassenden Chemiewaffenvernichtung in Syrien.

Atomare Gefährdung

Mögliche Szenarien: KKW-Unfall, Dirty Bomb, Einsatz von A-Waffen, Nukleartransporte.

In Folge der Naturkatastrophe vom 11. März kam es im japanischen Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi zu einem Unfall. Das Labor Spiez betreibt ein Speziallabor für die Bestimmung von Radionuklidgehalten in Umwelt- und Lebensmittelproben und beteiligt sich an der Radioaktivitätsüberwachung des Bundes. Für die Einleitung von angemessenen Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung, wie im Falle von Fukushima ist es wichtig, so rasch wie möglich einen Überblick über Ausmass und Art der Kontamination zu gewinnen. Und um die Dekontaminationsmassnahmen zu optimieren, sind Kenntnisse über die detaillierte Verteilung der Kontamination erforderlich. Für einen ersten Überblick über das Ausmass der Bodenkontamination würde in der Schweiz ein mit entsprechenden Messgeräten ausgerüsteter Helikopter der Schweizer Armee eingesetzt. Damit könnte in relativ kurzer Zeit sowohl die Ausdehnung und das Ausmass des kontaminerten Gebiets, als auch die Dosis radioaktiver Stoffe, die an einem bestimmten Punkt innerhalb einer Stunde auftreten, bestimmt werden. Nach der Evakuation der Bevölkerung bei einer starken Kontamination, stellt sich die Frage, wie das Gebiet dekontaminiert werden kann, damit die Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren können. Für optimale Dekontaminationsmassnahmen braucht es genaue Kenntnisse über die Verteilung der Kontamination. Diese hängt sehr stark von der momentanen Wetterlage und Jahreszeit beim Durchzug der radioaktiven Wolke ab. Bei Regenwetter sind vor allem Wiesen, Dächer und Strassen kontaminiert, beitrockenem Wetter vor allem Bäume, Grasflächen und Dächer jedoch weniger Strassen. Im Herbst wären bei trockenem Wetter vor allem die Blätter und Bäume kontaminiert, später nach dem Laubfall würde die Kontamination auf den Boden übertragen. Ist die Verteilung der Kontamination bekannt, kommen folgende Dekontaminationsmassnahmen in Betracht:

| Dekontaminationsmethode | Wirksamkeit |

| Gras schneiden, Rasen mähen | 50 - 90% |

| Pflanzen und Sträucher entfernen | 50 - 90% |

| Abtragen der obersten Erdschicht (1cm) | 65 - 90% |

| Abtragen der oberen Erdschicht (5 cm, mechanisch) | 90 - 95% |

| Abtragen der oberen Erdschicht (5 cm, von Hand) | 90 - 95% |

Die Dekontaminationsmassnahmen sind mit enormen Kosten verbunden:

- Umsiedlung pro Person ca. 250 000 CHF

- Dekontamination

- 1 Mannjahr kostet ca. 150 000 CHF

- Dekontamination von 1 ha Land benötigt 2 Mannjahre

- Lagerung des kontaminierten Materials kostet ca. 1000 CHF/m3

- Oberste Schicht von 10 cm abtragen, 100 Liter Wasser/m2

Dabei ist mit Gesamtkosten bis zu 100 Mia. CHF zu rechnen.

Biologische Gefährdung

Mit der Klimaveränderung breiten sich neue Krankheitsüberträger wie die Tigermücke und andere Insektenarten auch in Europa weiter aus, begünstigt u.a. durch die fortschreitende Globalisierung in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt, aber auch mit der zunehmenden Reisetätigkeit breiter Bevölkerungsschichten steigt die Gefahr von Pandemien. Auch die Bedrohungen durch Bioterror und B-Waffen sind in der globalisierten Welt nicht kleiner geworden.

B-Waffen sind seit langem aktuell. Die Folgen eines erfolgreichen B-Waffenangriffes in der Bevölkerung wären verheerend, weil diese grundsätzlich gegenüber B-Waffen äusserst verletzlich ist. Niemand kann prophylaktisch gegen sämtliche in Frage kommenden B-Kampfstoffe geimpft werden.

Anthrax Anschläge in den USA 2001

In den USA wurden im Verlauf mehrerer Wochen erstmals am 18. September 2001 Anthrax-Anschläge verübt. 5 Briefe mit Milzbrandsporen wurden an mehrere Nachrichtensender und Senatoren verschickt. Drei Wochen später wurden zwei weitere Briefe an zwei demokratische Senatoren verschickt. 22 Menschen entwickelten eine Milzbrandinfektion, fünf Menschen starben. Ein Nachspiel der Anschläge war der Erlass des Antiterrorgesetzes USA Patriot Act. Beim Anthrax-Stamm handelte es sich um einen Kampfstoff aus den USA.

Für die Anschläge war ein amerikanischer Biowaffenexperte verantwortlich.

Ebola

Der aktuelle Ausbruch der Ebola-Epidemie in Westafrika begann Ende 2013 in Guinea und breitete sich in der Folge auf Liberia und Sierra Leone aus. Die Epidemie strapazierte die Gesundheitssysteme der betroffenen Länder bis an ihre Grenzen. Europäische Wissenschaftlerteams waren seit März 2014 mit einem mobilen Labor in Guinea, um Verdachtsfälle zu untersuchen. Das Labor Spiez beteiligte sich im Rahmen des europäischen European Mobile Laboratory an der Diagnostik des Erregers vor Ort in Guinea und war mit einer Mitarbeiterin vor Ort. Sie konnte die WHO und Médecins sans Frontière mit Ebola-Diagnostik unterstützen. Ihre vorrangige Aufgabe bestand in der Abklärung von Verdachtsfällen, um Infizierte rechtzeitig isolieren zu können. Bisher sind rund 28'100 Menschen erkrankt und fast 11'300 verstorben. Am 3. September 2015 ist Liberia von der WHO zum zweiten Mal für Ebola-frei erklärt worden. Erstmals geschah dies am 9. Mai 2015.

Das Risiko, dass Ebola in die Schweiz eingeschleppt wird, ist weiterhin sehr sehr gering. Bund, Kantone und die Spitäler sind auf einen solchen Fall vorbereitet.

Das Spiezer Biosicherheitslabor ist seit Anfang 2014 in Betrieb und schweizweit die einzige Einrichtung, die für einen sicheren Umgang mit hochansteckenden Krankheitserregern ausgerüstet ist.

Am 21. November 2014 wurde ein kubanischer Arzt, der in Sierra Leone tätig ist, zur medizinischen Behandlung ins Universitätsspital Genf gebracht. Nach zweiwöchigem Spitalaufenthalt konnte der 43-Jährige geheilt nach Kuba zurückkehren. Der Patient wurde mit dem noch nicht zugelassenen Medikament namens Zmapp behandelt.

B-Sicherheitslabor

Bau ab Mitte 2007 bis Mitte 2008, ab 2010 in Betrieb.

Das B-Sicherheitslabor erlaubt den sicheren und raschen Nachweis von Krankheitskeimen aller Gefahrenstufen. Diese Erreger werden bewusst zu verbrecherischen oder kriegerischen Angriffen eingesetzt, oder treten natürlich auf und können zu Epidemien führen. Bei Krankheitsausbruch sind die Identifikation und Charakterisierung der Erreger entscheidend für eine gezielte medizinische Behandlung. Für die effiziente Bekämpfung eines Krankheitsausbruchs ist eine rasch verfügbare Labordiagnostik von entscheidender Bedeutung. Für Arbeiten mit Krankheitserregern der Risikogruppe 4 wie beispielsweise Ebola oder Marburg, ist ein Labor der Sicherheitsstufe 4 (höchste biologische Sicherheitsstufe) erforderlich.

Das Sicherheitslabor ermöglicht die sichere und rasche Diagnose von potentiellen B-Kampfstoffen respektive von speziellen Krankheitserregern der Risikogruppen 3 und 4und steht sowohl dem militärischen als auch dem zivilen Bereich bei der Bewältigung von Ereignissen und für Forschungszwecke zur Verfügung. Diese Dienstleistung steht routinemässig rund um die Uhr zur Verfügung. Im Weiteren analysiert das Labor auch unbekannte Umweltproben.

Da auch Probematerial aus den Bereichen A-, B- und C-Schutz untersucht werden kann, ist das Labor in der Lage, verdächtiges Material in kurzer Zeit nach chemischen, biologischen und radioaktiven Substanzen zu analysieren.

Internationales Engagement

Das Labor Spiez ist seit über 30 Jahren für die UNO tätig und an internationalen Missionen beteiligt. 1984 überprüften die Spezialisten erstmals Proben aus dem Iran auf chemische Kampfstoffe. Die Abklärungen bestätigten dien Einsatz von Chemiewaffen durch das irakische Regime und gaben einen Einblick in das C-Waffen Programm. Es leistet damit einem Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit in Krisenregionen, wie beispielsweise im Libanon, in Afghanistan oder in Liberia. Auch für die Organisation für das Verbot chemischer Waffen OPCW oder für die Weltgesundheitsorganisation WHO ist das Labor Spiez zu einem wichtigen Partner geworden. Dieses Engagement bietet auch die Möglichkeit, einen weltweiten Erfahrungsaustausch mit Fachleuten zu pflegen und dient der Verbesserung des ABC-Schutzes in der Schweiz.

Am 7. Mai 2009 wurde in Brüssel das Labor Spiez für seine Einsätze bei Umweltkatastrophen und Missionen in Krisengebieten mit dem erstmals vergebenen UNO-Preis, dem Green Star Award ausgezeichnet. Verliehen wurde die Auszeichnung durch das UNO-Umweltprogramm UNEP, das UN-Büro für die Koordination Humanitärer Angelegenheiten OCHA sowie Green Cross International.

Durch den Einsatz bei der UNO, der OPCW, dank dem Engagement für die Umsetzung des UNO-Umweltprogramms und bei der internationalen Atomenergieagentur, sowie das Mitwirken bei der WHO hat sich die Schweiz zu einem wichtigen und weltweit anerkannten Kompetenzzentrum entwickelt. Laufend nimmt weltweit die Zusammenarbeit zur Abrüstung, Friedensförderung und Konfliktbewältigung an Bedeutung zu. Das internationale Engagement in den Bereichen Rüstungskontrolle und Umweltsicherheit dient nicht nur schweizerischen Interessen, sondern auch dem Bestreben für eine Welt ohne Massenvernichtungswaffen.

Anschliessend die 70. Jahresversammlung des VAKW folgte nach dem Apero ein feines Nachtessen im gediegenen Bankettsaal des ABZ.

Sonntagsprogramm

Führung durch die Thuner Altstadt zum Thema "Hohe Wellen in Thun"

Punkt 10 Uhr begrüsste Frau Elsbeth Aebersold, Stadthostesse von Thun die Gästeschar am Bahnhofplatz zu einer rund anderthalbstündigen Führung durch die Altstadt. Der Weg führte über die Obere Schleuse - Untere Schleuse - Mühleplatz - Rathausplatz mit dem Brunnen von 1711, von dessen Wasserqualität sich die VAKWler becherweise überzeugen konnten - bis zum Flussbad Schwäbis.

Das Wasser ist für jede menschliche Siedlung von existentieller Bedeutung. Deshalb war die Gründung von Städten seit jeher mit dem Vorhandensein von Wasser verbunden. In den letzten drei Jahrhunderten veränderte sich mit der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung das Nutzungspotential des Wassers sowohl in hygienischer als auch sozialpolitischer Hinsicht, wie zum Beispiel der Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle und damit Schutz vor Krankheiten. Dass Wasser auch zur Bedrohung werden kann, mussten die Thuner immer wieder erleben. Seit es die Stadt gibt, wurden der See und die Aare als Reise- und Transportweg mit Booten und Schiffen viel befahren. An verschiedenen Stellen wurde geflösstes Holz aus der Aare geholt. Da Sicherungsmassnahmen wie Mauern und Geländer fehlten, kam es oft zu tragischen Unfällen, bei denen viele Menschen ihr Leben verloren.

Immer wieder kam es auch zu verheerenden Überschwemmungen nicht nur bei hohem Wasserstand des Sees, sondern auch nach heftigen Gewittern durch die Kander und der Zulg, die sich wenige Kilometer unterhalb der Stadt mit der Aare vereinigten. Durch Erdrutsche bei Unwettern brachten die beiden Flüsse viel Geschiebe mit, was oftmals zu Aufstauungen der Aare und zu weiträumigen Überschwemmungen bis nach Thun hinauf führte.

1698 schlugen die unteren Anliegergemeinden der Berner Regierung vor, die Kander direkt in den See zu leiten. In Thun befürchtete man, bei einem allfälligen Kanderdurchstich mehr Wasser in den Thunersee fliessen würde und deshalb auch der Seeabfluss verbessert werden müsste.

Die Thuner hatten Recht. Nach Genehmigung des Projekts 1711 begann der Stollenbau. Nachdem zuerst von oben her im Tagbau gegraben wurde, errichtete man später einen Stollen, durch den das Gewässer bei Einigen direkt in den Thunersee geleitet werden sollte. Ende des Jahres 1713 erfolgte der Durchstich. Im Verlauf des Jahres 1714 grub sich der Fluss immer tiefer in das lockere Moränengestein ein. Das führte dazu, dass am 18. August 1714 der Stollen einstürzte und die Kanderschlucht entstand. Nach der Ausführung der Umleitung der Kander in den See, stand die Stadt Thun 1714, 1715, 1718 und 1720, 1721 oft tagelang unter Wasser. Die bernische Obrigkeit liess Mühlen und die dazugehörenden Schwellen entfernen. Dadurch verwandelte sich die meist ruhig dahinfliessende Aare in einen reissenden Strom, welche die Ufer unterspülte und Wasserbauten zerstörte. Die Sinnebrücke stürzte ein, einer weiteren Brücke drohte der Einsturz. Mit den dringend nötigen Sanierungsmassnahmen wurde 1720 der Ingenieur Emanuel Gross beauftragt. Damals bestand die Aare im Stadtbereich aus der heutigen Inneren Aare und dem südlich abzweigenden und flussabwärts wieder einmündenden Stadtgraben. Beide Gewässer besassen an ihrem oberen Ende Querschwellen, die einigen Mühlen dienten und im See einen Mindestwasserstand für die Schifffahrt gewährleisteten. Um dem Fluss mehr Raum zu geben, wurde durch Verbreiterung der Stadtgraben 1725 zum zukünftigen Hauptarm der Aare, der Äusseren Aare, aufgewertet. Dies zog allerdings den Bau neuer Brücken über diesen alternativen Flussarm nach sich, denn das Bälliz war zu einer Insel geworden. Im Weiteren wurden die alten Mühleschwellen ersetzt und um 1726 entstand die Scherzligschleuse (Obere Schleuse) an der Verzweigung der Äusseren Aare von der Inneren Aare mit 10 beweglichen Tafelschützen, und 1723/24 an Stelle des Mühledammes wurde die Mühleschleuse (Untere Schleuse) der Inneren Aare mit 5 Tafelschützen gebaut. Damit konnte der Wasserabfluss aus dem See besser reguliert werden. 1788 wurde die Mühleschleuse neu gebaut und 1818 revidiert. Schon 1718 bis 1721 wurde ein Kanal zwischen Thun und Uttigen gebaut, um die Bedingungen für die Aareschifffahrt zu verbessern. Wegen fehlenden Unterhalts verlandete der Kanal schon nach wenigen Jahren. In den 1870er Jahren wurde die Aare zwischen Thun und Uttigen neu kanalisiert. Um der fortschreitenden Erosion entgegen zu wirken, wurde unterhalb des Zusammenflusses der beiden Flussarme einen grossen Damm quer durch die Aare. Damit entstand eine Stromschnelle, die so genannten Aarefälle.

Hochwasser bedrohten die Stadt aber weiterhin. Zwischen 1869 und 2005 wurde die Hochwassergrenze von 558.30 m über 40 Mal überschritten. Als neueste Massnahme erfolgte 2008 die Eröffnung des Entlastungstollens, der vom Schiffskanal her unterhalb des Kraftwerks in die Aare einmündet. Er soll zu einer nachhaltigen Entspannung der Situation führen, wenngleich bei Jahrhunderthochwassern eine erneute Überschwemmung Thuns nicht ganz ausgeschlossen werden kann.

Die Thuner Wasserwerke

Wasser war nicht nur für den Waren- und Gütertransport wichtig, auch das Gewerbe nutzte die Wasserkraft als Energiequelle. An der Stelle, wo sich heute die Mühleschleuse befindet, staute ein Querdamm das Aarewasser und leitete es an beiden Ufern der Aare in Gewerbekanäle, in denen sich Wasserräder drehten und die verschiedenen Gewerbebetriebe, wie Mühlen, Stampfen, Sägereien u. a. mit Energie versorgten. Im ausgehenden 19. Jahrhundertwurden im Zuge der technischen Entwicklung die Wasserräder durch effizientere Turbinenanlagen ersetzt. Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts Elektrizitätswerke entstanden, wurden die veralteten und wartungsintensiven Energielieferanten durch Elektromotoren ersetzt. Schon 1907/08 wurde der überwiegende Teil des Energiebedarfs durch die Elektrizität aus Wasserkraft gedeckt.

Die Thuner Mühle

Ab etwa 1860 setzte im Müllereigewerbe ein tiefgreifender Strukturwandel ein. Die traditionellen Mühlen erhielten Konkurrenz von einem neuen Mühletyp, der kostengünstiger gutes Mehl produzierte. Wollte ein Müller im harten Wettbewerb bestehen, musste er seinen Betrieb modernisieren. Adolf Lanzrein erwarb an der Inneren Aare 2 bestehende Mühlen, modernisierte sie und baute sie um. 1879 erwarb er die angrenzende Sägerei. In den 1880er Jahren liess er anstelle der Sägerei und der beiden bestehenden Mühlen ein Wohn- und Direktionsgebäude, sowie ein grosses Mühlegebäude erbauen, das mit modernster Technik ausgestattet war. Eine Turbinenanlage setzte die Wasserkraft in elektrische Energie um. Mit der Elektrifizierung verlor die Lage am Wasser ihre Bedeutung. Dem Mühleunternehmen wurde der Standort mitten in der Stadt zu Nachteil, zudem konnte es wegen der dichten Überbauung nicht mehr expandieren. Die Stadt zeigte Interesse am Standort und wies das Areal 1963 der Freihaltezone zu. Damit konnte die Mühle längerfristig nicht mehr produzieren, und die Stadt war verpflichtet, das Land zu übernehmen. 1976 wollte sie das Land erwerben, der Kauf wurde aber vom Stimmvolk abgelehnt. Die Mühlen AG verlangten die Übernahme gegen volle Entschädigung. Schliesslich einigen sich die Stadt und das Unternehmen aussergerichtlich, die Stadt musste aber 100'000 CHF mehr bezahlen als im Verkaufsvertrag ein Jahr zuvor vorgesehen war.

1982 wurde die Mühle stillgelegt und 1985 sprachen sich die Stimmbürger für den Abbruch dieses industriegeschichtlich wertvollen Gebäudes aus. 1989 erfolgte der Abbruch, 1994 wurde der Mühleplatz eingeweiht. Seit 1995 steht hier die monströse Eisenplastik von Schang Hutter.

Wasser für den täglichen Bedarf

Seit jeher konnte sich die Thuner Bevölkerung leicht mit Wasser versorgen, floss doch schon immer die Aare mitten durch die Stadt. Das Wasser diente sowohl als Brauchwasser zum Waschen und Reinigen als auch als Trinkwasser. Deshalb gab es in Thun seit dem Mittelalter nur die 2 Brunnen auf dem Schossberg. Seit 1711 spendet als erster Brunnen in der Stadt der Rathausbrunnen auf dem gleichnamigen Platz fliessendes Wasser. Noch im 19. Jahrhundert spielte die Aare in der Wasserversorgung die zentrale Rolle, wurden doch bis 1870 erst zwei weitere fliessende Brunnen auf Stadtgebiet installiert. Daneben existierten verschiedene öffentliche und private Sodbrunnen. Diese waren aber oft verschmutzt und deren Wasser deshalb nicht trinkbar.

Seit den frühen 1860er Jahren befassten sich die Stadtbehörden mit dem Aufbau einer zentralen Trinkwasserversorgung. Die geschah nicht nur aus eigenem Antrieb, sondern auch auf Druck der Eidgenossenschaft, die für die neue Kaserne sauberes Trinkwasser verlangte. 1869 erwarben Private Quellen in den Hügeln westlich von Thun und bauten mit öffentlicher Unterstützung ein erstes Wasserleitungsnetz auf. 1870 wurde das Leitungsnetz in Betrieb genommen. 1873 kaufte die Stadt die Wasserversorgung auf und baute sie in den folgenden Jahrzehnten kontinuierlich aus. Heute stammen 26 Prozent des Trinkwassers aus Quellen, der Rest ist Grundwasser.

Das Waschen - eine weibliche Tätigkeit

In früheren Zeiten war das Reinigen der Kleider Schwerarbeit, welche die Frauen in der Öffentlichkeit verrichteten, zum Beispiel an Brunnen oder in Waschhäusern. Aus feuerpolizeilichen Gründen wurde 1811 eine Polizey-Verordnung eingeführt, welche die grosse Wäsche in Privathäusern verbot und die Benützung der vier öffentlichen Waschhäuser vorschrieb. Die Waschhäuser besassen einen Sodbrunnen und waren an der Aare gelegen. Der Betrieb der vier Waschhäuser brachte der Stadt einen Gewinn, denn das Waschen war nicht gratis. Im 19. Jahrhundert benutzten die Frauen Aschelauge als Waschmittel, die sie nach Gebrauch in Gruben leerten. Der Grubeninhalt wurde von der Stadt als Düngemittel verkauft. Um die Jahrhundertwende lösten industriell hergestellte Seife und Soda die Aschelauge ab. Mit dem Aufkommen der Waschapparate verlegte sich das Waschen in die Wohnhäuser. 1874/75 verkaufte die Stadt drei der vier Waschhäuser, nur das Waschhaus beim Rathaus diente bis weit ins 20. Jahrhundert als Waschküche.

Wasser zur Entsorgung - Die Kanalisation

Noch bis ins 20. Jahrhundert landete der Abfall zusammen mit den Exkrementen in Senk- oder Sickergruben. Der Grubeninhalt wurden von den Landwirten der Umgebung geleert und sie brachten ihn als Dünger auf ihren Feldern aus. Seit der Aufklärung galten Sümpfe, stehende Wasserlachen und Gerüche, die aus dem Sickergruben stiegen als gesundheitsgefährdend. Die Gruben in Thun und andernorts mussten nachts geleert und der Inhalt sofort abtransportiert werden. Gemäss Vorschriften von 1893 war es in Thun verboten, Abwässer aus den Häusern auf die Gassen oder in die Aare zu schütten. Obwohl erste Wissenschaftler und Ärzte schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts den Zusammenhang zwischen verschmutztem Trinkwasser und Infektionskrankheiten wie Cholera und Typhus erkannten, wurden diese Erkenntnisse in der Öffentlichkeit weitgehend ignoriert. Als 1867 in mehreren Schweizer Städten Cholerafälle auftraten, verlangten die Thuner Behörden die Leerung und Desinfektion der Sickergruben und die Erstellung einer Isorierbaracke, um Cholerakranke isolieren zu können. Die Massnahmen stimmten mit den Forderungen der Wissenschaftler nach sauberem Trinkwasser, Strassenreinigung und Kehrichtabfuhr und Abwasserentsorgung überein. Verschiedene Abwasserentsorgungssysteme standen in den 1860er und 1870er Jahren zur Diskussion. Abwässer in abgedichteten Tonnen erfüllten die hygienischen Ansprüche und ermöglichten weiterhin die Verwendung der Jauche als Dünger.

In Thun nahm man gleichzeitig mit dem Aufbau der Wasserversorgung den Bau einer Kanalisation in Angriff, denn der Wasserverbrauch stieg in den Wohnhäusern rasch an. Nur die Abwässer aus Schüttstein und das Dachwasser durften in die wenigen Kanalisationskanäle abgeleitet werden. Davon war das Wasser aus den Aborten ausgeschlossen. Mit dem Aufkommen der Wasserspülung verteuerte sich der Abtransport zusätzlich, zudem waren die menschlichen Fäkalien in der Landwirtschaft nicht mehr erwünscht. Damit war der Weg frei für eine Kanalisation, die alle Abwässer aus den Haushalten wegschwemmte. In Thun wurde der Ausbau des Kanalisationsnetzes ab den 1890er Jahren vorangetrieben und 1901 war der Hauptsstrang vom Lauitor bis zum Berntor vollendet und bis 1903 mussten alle Haushalte der anliegenden Liegenschaften angeschlossen sein. In den folgenden Jahrzehnten erhielten auch die Aussenquartiere Anschluss an die Kanalisation. Anfänglich wurden die Abwässer ungereinigt in den See und in die Aare geleitet, was zu einer gesundheitsgefährdenden Wasserverschmutzung führte. 1972 nahm nach rund sechsjähriger Bauzeit die erste Abwasserreinigungsanlage für die Stadt Thun ihren Betrieb auf. Zwei Jahre später vermeldete das "Thuner Tagblatt", dass die Qualität des Aarewassers im Schwäbis derjenigen des Trinkwassers von München entspreche.

| Bericht: | Arthur Pünter |

| Bilder: | Thomas Spahni / Pierre Kurt |

Quellen- und Literaturhinweise

- Tropenhaus Frutigen, diverse Dokumente

- Labor Spiez: Dokumente und Infos aus dem Internet

- Vortrag Dr. A. Bucher

- Berner Zeitschrift für Geschichte u. Heimatkunde, 69. Jahrgang, Heft 3

- 750 Jahre Stadtrechte Thun

- Die Geschichte des Hochwasserschutzes in der Schweiz, Kanderumleitung von

1711-1714

- Nachhaltiger Hochwasserschutz Aare Thun - Bern

Jahresversammlung 2014Jahresversammlung 2016